De 1993 à 2006, le plus souvent titulaire, ce faux-frère de Magic Johnson par homonymie (deux salles, deux ambiances niveau profil de joueur) ne s’est que rarement aventuré loin de sa très chère raquette, tout près du panier. Protégeant le cercle, prenant des rebonds, effectuant des contres, il était connu pour faire trois fautes en un quart-temps, s’asseoir sur le banc, revenir sur le terrain, en faire trois nouvelles, et recommencer au match suivant. La faille spatio-temporelle du rim protector des tendres années 90. Lui donner le ballon au poste ? Malheureux, n’y pensez pas ! Cet Ervin Johnson là ne compte que sur sa foi inébranlable et le travail acharné, certainement pas sur le talent ou la magie.

Une sorte de Larry Smith en plus grand, mais moins mobile, version pivot. Son arrivée en NBA est totalement improbable. Personnage attachant, EJ aura fait mentir toutes les langues de vieilles lui promettant le bout du banc. Portrait.

Ervin Curry, late bloomer de la supérette

Avant d’être Ervin Johnson, il fut Ervin Curry, nom de jeune fille de sa mère. Son père est un pasteur baptiste, foi qu’il transmet à son fils. Un gamin de Baton Rouge en Louisanne, discret et élancé. Il passe ses années lycée sans jouer au basketball, un cas unique pour un futur pro. Son niveau scolaire est dramatique : on estime qu’il a le niveau de lecture d’un third grade (8-9 ans) lors d’un test effectué à ses 17 ans.

À 18 ans, sans projet professionnel, le voici, deux ans et demi durant, à empiler des boîtes de ravioli dans une supérette A&P de quartier, badge au col et payé quatre dollars de l’heure.

Et puis, un jour, comme une révélation, il prend conscience qu’il a grandi. C’est un client de la supérette qui lui fait remarquer sa taille. Tu devrais te mettre au basket ! EJ a vraiment grandi, on parle de 20 centimètres en trois ans. Une croissance tardive qui l’amène à 21 ans à faire sa taille finale de 211 cm. De quoi effectivement tenter sa chance au basket, en allant au culot dans le bureau du coach de la fac de New Orleans, Tim Floyd, lui demander un essai dans l’équipe. Ce nom vous dit sans doute quelque chose : c’est en effet ce même Tim Floyd qui prendra la suite de Phil Jackson aux Bulls, à partir de 1998, sans succès. Floyd croit dans un premier temps à une blague, surtout lorsqu’il lui annonce son nom, Ervin Johnson Jr., mais lui donne quelques entraînements pour se vendre. Pari gagné.

Les Privateers sont un tout petit programme qui a ce jour n’a plus sorti aucun joueur pro depuis un quart de siècle, et qui n’avait auparavant présenté en NBA que deux joueurs ayant fait de vraie carrière : Wayne Cooper en 1978 (intérieur des Blazers et des Nuggets) et Ledell Eackles en 1988 (arrière des Bullets)

Les débuts sont compliqués. Sa taille l’aide grandement, mais très vite le sobriquet de Tragic lui colle à la peau. Lors de sa première année (freshman), un membre du staff lui conseille même d’arrêter les frais, ne le voyant pas faire carrière, le trouvant trop âgé pour envisager une future draft, et bien trop frustre en attaque. C’est l’année suivante qu’il explose, doublant ses stats pour un total de minute à peine supérieur à l’exercice passé : la progression est flagrante. Il rattrape son retard de lecture en prenant des cours du soir. Le timide Ervin gagne en confiance.

Pour une révélation tardive, le voilà donc pivot titulaire des Privateers, recordman défensif et est désormais considéré comme un prospect sérieux.

Car en quatre saisons à UNO, Ervin Johnson n’a pas juste joué au basket : il a réécrit le manuel de la fac.

Avec lui, les Privateers gagnent 87 matchs, vont deux fois à la March Madness, s’offrent même une virée au NIT (National Invitation Tournament). Quand il quitte la fac en 1993, il est All-American et laisse derrière lui une trace statistique indélébile :

Premier aux contres (294), premier aux rebonds (1 287), premier en double-doubles (55), premier au pourcentage aux tirs (59 %), deuxième meilleur marqueur all-time (1 608 pts), troisième en matchs à 10 points ou plus (81). C’est au total 26 records de fac battus, dont un match à 27 rebonds et un autre avec 12 contres. Son année senior se pose en 18 points, 12 rebonds et 3 contres de moyenne en 33 minutes, sur 30 matchs (26 gagnés). Cette année-là (92-93), la petite fac de la Nouvelle-Orléans est classée 17ème université basket du pays.

Johnson est l’archétype du late bloomer. Annoncé fin de premier de tour à la draft 93, EJ n’est pourtant pas soutenu par tout le monde. La preuve avec cette déclaration d’Ed Cassiere, l’attaché-presse de sa propre fac :

Il sera le meilleur passeur de serviette de toute la ligue. Au mieux, douzième joueur d’un effectif NBA.

EJ arrive à maturité avec 25 ans au compteur. Lorsqu’il se présente officiellement à la draft 93 (il sera choisi en choix numéro 23 par Seattle), les journalistes vont évidemment trouver Magic Earvin Johnson afin de lui tirer une réaction :

J’aime beaucoup son nom. Ce que je pense du joueur ? Pas mal de capacités. Mais il est vraiment trop fin.

Une draft 1993 pleine de talent (Penny Hardaway, Chris Webber, Allan Houston, Vin Baker, Jamal Mashburn, Isaiah Rider…). Ervin disputera plus de matchs NBA que chacun de ces gars-là.

Seattle SuperSonics (1993–1996) : apprentissage et finales NBA à temps partiel

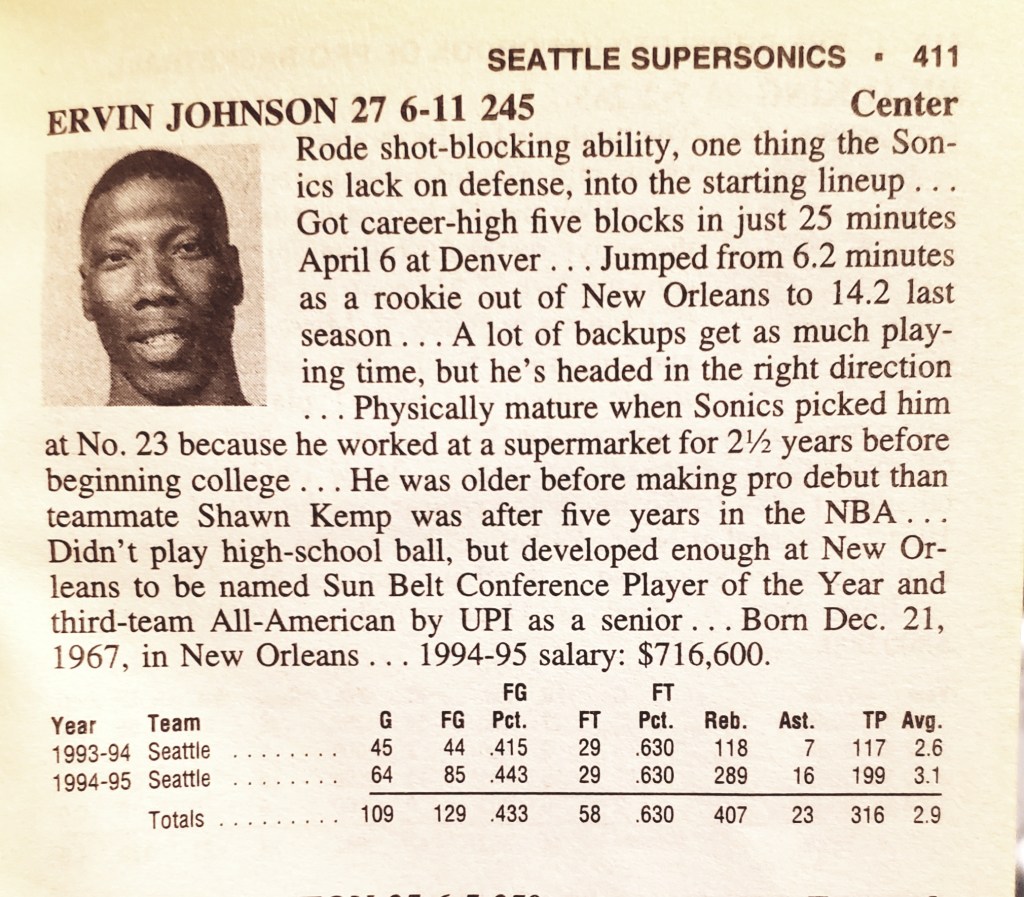

Quand il débarque à Seattle, EJ est un rookie de… 26 ans. Plus vieux que Shawn Kemp, déjà All-Star. Son profil ? Le projet à l’ancienne. Celui qu’on garde au bout du banc, qui ne demande rien, ne se plaint jamais, bosse en silence. George Karl l’adopte vite : un mec sans ego, parfait pour une équipe candidate au titre, parfaitement calibrée entre anciens confirmés et le duo fougueux Kemp / Payton. Il apprend derrière Michael Cage, prend des coups, pose des écrans, tend les bras. Quelques minutes grapillées lors de son année rookie (45 matchs 6 minutes en moyenne), puis une saison sophomore à 64 matchs, dont 30 titularisations pour un temps de jeu plus que doublé.

Sa progression est réelle. En trois saisons, il passe de mascotte silencieuse à vrai backup défensif, capable d’encaisser quelques minutes musclées quand les matchs se tendent. Son moment de lumière aurait pu être les Finales NBA 1996, pour sa troisième saison à Seattle. Sauf que face à Dennis Rodman, il prend la marée. Tout comme Brickowski, EJ n’a pas pu limiter la moisson de rebond de Rodman, joueur décisif de la série aux yeux de George Karl qui, frustré par son manque d’impact, le sort de la rotation après le Game 3. Rideau. Pas ressigné à l’été, il quitte Seattle par la petite porte — la franchise choisira de signer l’ancienne star de Marquette Jim McIlvaine pour 35 millions, flop symbolique de la fin d’une ère aux Sonics. Ervin, lui, a fait ses gammes. Il est prêt pour un nouveau défi.

Denver Nuggets (1996–1997), du temps de jeu contre un tanking

Denver, c’est sa première vraie opportunité de starter. Les Nuggets viennent de faire exploser leur effectif et cherchent un pivot fiable. Ervin signe pour être ce mec-là. Et il le fait… à la Ervin : 7 points, 11 rebonds, 3 contres en 32 minutes de moyenne (son plus gros temps de jeu), sur la totalité des 82 matchs, dans une équipe en chantier aux ordres de Bernie Bickerstaff puis du dingo Dick Motta. Rien de sexy, mais du solide.

Les Nuggets 96-97, c’est une expérience de tanking qui se respecte. Un chantier sans plan, ni fondation, et des blessures. Résultat : 21 victoires, 61 défaites, et une ambiance de fin du monde dans le Colorado.

L’expérience ne dure qu’un an. Trop de défaites, trop de changements en interne, et surtout un pivot un peu trop monochrome pour être une pièce centrale d’une franchise qui cherche à se reconstruire. Il est envoyé à Milwaukee. Quitter le Colorado s’avérera être une bonne chose, puisque la saison suivante Denver réalisera l’un des pires bilans de l’histoire de la NBA avec 11 petites victoires et un effectif terne comme des vacances d’été à Maubeuge.

Milwaukee Bucks (1997–2003) : sa meilleure période

C’est à Milwaukee qu’Ervin Johnson trouve sa maison. Echangé en juin 97 contre un autre role player, Joe Wolf, qui lui rejoint Denver, il y joue ses meilleures saisons et devient le pivot titulaire des meilleures années du trio Ray Allen, Sam Cassell et Glenn Robinson.

George Karl, encore lui, le retrouve donc à Milwaukee et en fait son point d’ancrage défensif, avec parcimonie (22 minutes en moyenne sur sept saisons), Karl ayant toujours assumé de ne pas voir son cinq majeur comme étant son meilleur cinq possible.

Dès sa première saison, il s’impose comme titulaire indiscutable : 81 titularisations, 28 minutes de moyenne, 8 points, 8,5 rebonds et 2 contres par match. Les Bucks ne vont pas en playoffs, mais EJ impose d’emblée son rôle de protecteur du cercle fiable. En 1998-99, saison raccourcie par le lockout, il garde son statut de starter et Milwaukee retrouve enfin les playoffs après sept ans d’absence. En 1999-2000, coach Karl le fait reculer dans la rotation, le réservant à un usage défensif plus ciblé (22 min), mais il reste précieux dans un effectif en construction autour du trio.

En 2001, les Bucks atteignent la finale de conférence, face aux Sixers d’Iverson. EJ est là, solide, 40 minutes de moyenne sur la série (son plus gros temps de jeu en playoff), toujours aussi vaillant face à son éternel rival Dikembe Mutombo, le joueur qu’il a le plus affronter en carrière. Sa verticalité, son placement et son hustle en font un véritable facteur X défensif. Si Milwaukee frôle les Finales cette année-là (match sept volé selon Karl, dans le dossier X-Files de David Stern), c’est aussi parce qu’ils ont un mec comme lui pour nettoyer les erreurs des extérieurs. Durant l’été 2003, EJ est envoyé avec Sam Cassell aux Timberwolves en échange de l’ancien numéro un de draft 95, Joe Smith.

Minnesota Timberwolves (2003–2005) : vétéran fonctionnel

Il arrive à Minnesota en vétéran respecté (36 ans). Kevin Garnett est en mission proposant le meilleur basket de sa carrière, les Wolves du regretté Flip Saunders visent les sommets. EJ, lui, n’est plus là pour courir : il est là pour tenir la baraque. Proprement. Sans fioriture. Il alterne avec Michael Olowokandi et parfois Mark Madsen — c’est dire si l’intérieur défensif de service reste une denrée rare.

Il apporte ce qu’il peut : de l’expérience, du sérieux, de la discipline défensive. En 2004, Minnesota atteint la finale de conférence, encore une pour EJ. Trois finales de conférence dans trois franchises différentes : pas mal pour un gars censé donner les serviettes. Mais parfaitement gêné par un Karl Malone de 40 ans et avec plus petit salaire que celui de Stanislas Medvedenko, Garnett ne sera pas au niveau, laissant les Lakers rejoindre les finales NBA.

EJ finit sa carrière gêné par les blessures, en backup, toujours prêt, toujours dans le rôle du soldat. La saison 2004-05, sa deuxième et dernière à Minnesota, il passe sous les dix minutes passées sur le terrain en moyenne, malgré 23 titularisations à 37 ans. Un bilan positif insuffisant pour accrocher les playoffs.

Mais ce n’est pas tout à fait la fin : Ervin revient brièvement à Milwaukee en 2005-2006, pour une dernière pige symbolique. À 38 ans, il dispute 18 matchs avec les Bucks (+3 en playoffs), histoire de boucler la boucle là où il avait brillé. Une présence de vestiaire, mentor de Jamaal Magloire et Dan Gadzuric. Puis il se retire, sans chichi, comme son jeu sur le terrain.

Pas une once de hype, pas de highlights YouTube, mais une longévité qui en dit long. Ervin Johnson, c’était la colonne vertébrale invisible, du moins le temps d’une poignée de minute, avant de se faire chopper par la patrouille pour foul trouble. Le protecteur de cercle à mi-temps, VRP du posage d’écran en contrat d’insertion. Treize ans dans la ligue, 845 matchs, neuf campagnes de playoffs, et 2 sur 10 à 3 points en carrière, dont ce magnifique tir primé involontaire :

Il n’avait ni les mains, ni le handle, ni la magie de son quasi‑homonyme. Malgré tout, ses statistiques avancées (par 36 minutes ou par 100 possessions) le place aux portes du Top 50 des rebondeurs et contreurs de l’histoire. Problème : ces mêmes projections font aussi de lui l’un des plus gros fauteurs de la ligue — une limite se passant d’explications. Mais il avait le respect, la foi et l’éthique du besogneux. Et parfois, ça suffit pour durer treize ans en NBA.

Laisser un commentaire