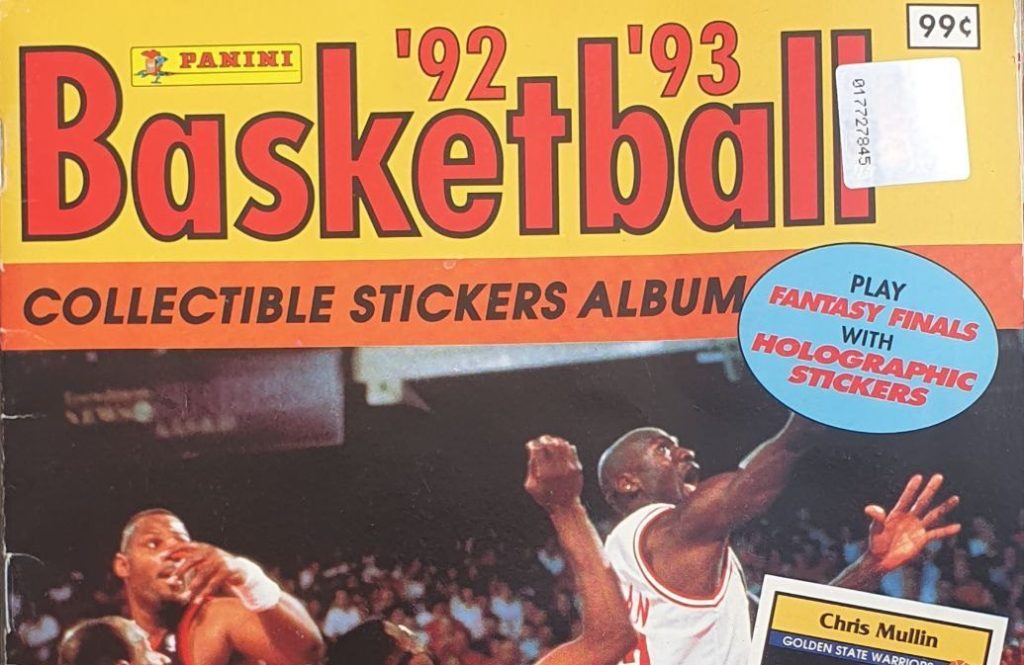

Premier bon point par rapport aux deux éditions précédentes : la deadline de fabrication a enfin été repoussée à novembre 1992. Fini les effectifs arrêtés en juillet, à peine sortis des valises de l’intersaison. Résultat : moins de joueurs échappés vers d’autres franchises dès l’automne, et un album qui respire un peu plus l’actualité.

Deuxième progrès : la fausse bonne idée de l’année précédente, à savoir coller les stats directement sur les vignettes, a été sagement abandonnée. Bonne nouvelle pour les yeux : les photos retrouvent un peu d’air. Moins bonne nouvelle pour le confort de lecture : les stats sont désormais dans le livret, mais présentées à l’horizontale. Une gymnastique de lecture pas franchement naturelle quand on feuillette l’album.

Troisième amélioration : les logos d’équipes sont de retour ! Oubliés en 91-92 (oui, oubliés), ils reviennent orner les pages et ça fait tout de suite plus pro. D’autant que les logos étaient bien cools, avant le massacre de la refonte d’un bon nombre de ces derniers dans la deuxième moitié de la décennie 90 (Detroit, Utah, Houston pour ne citer que trois).

À noter : c’est la dernière fois que Panini se contente de six joueurs par équipe sur une seule page. L’année suivante, on passera à huit joueurs et une double-page bien plus généreuse, le tout avec un format de livret plus large.

Pour finir, rappelons que cette édition 92-93 reste encore strictement réservée au marché américain. L’invasion européenne, ce sera pour un peu plus tard.

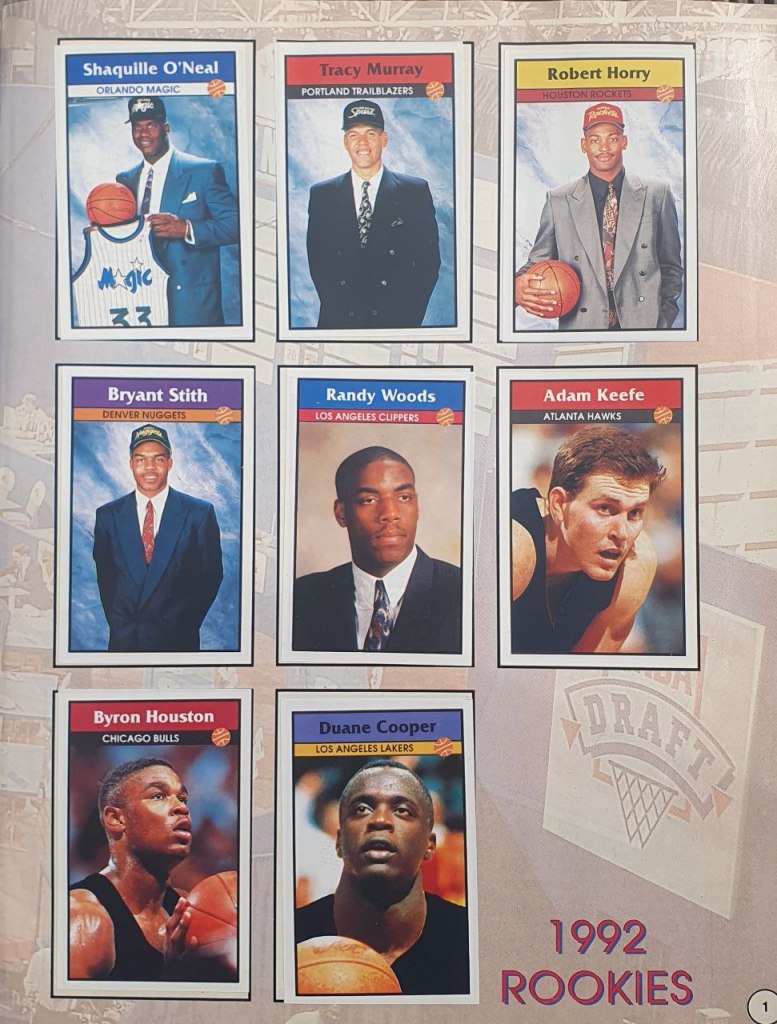

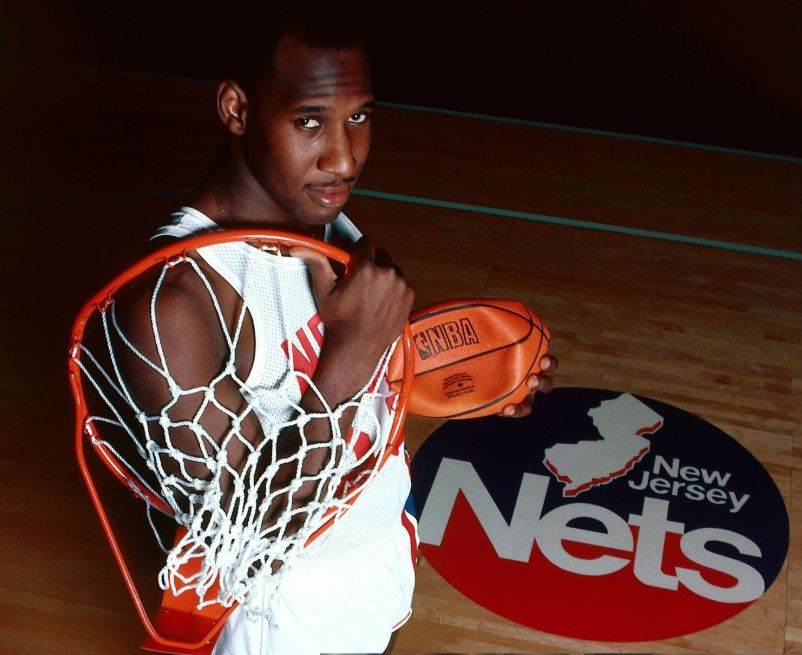

Sur cette première page présentant les rookies de la draft 92, Zo Mourning, Christian Laettner ou bien encore Jim Jackson devaient être aller pisser lors du shooting photo car leur absence fait tâche. On a en lieu et place le meneur d’USC, Duane Cooper, second tour de draft et deux petites saisons NBA au compteur, ou encore Randy Woods (quatre saisons NBA) et Byron Houston (quatre également). Pas le compas dans l’œil sur cette sélection !

On rappelle, cette draft 92 est évidemment celle du Shaq et de Mourning, mais aussi celle de Latrell Sprewell, PJ Brown, Laettner, Tom Gugliotta, LaPhonso Ellis…

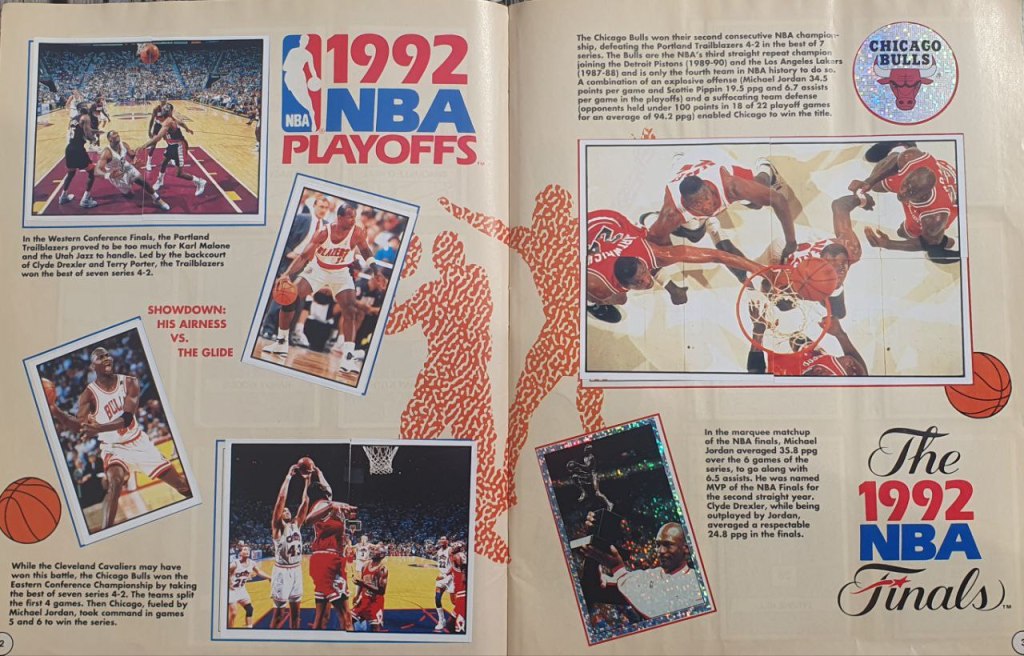

L’album commence par un petit résumé des finales de conférences (Bulls / Cavs et Trail Blazers / Jazz) et de la finale passée (Bulls / Trail Blazers).

On attaque ensuite avec les pages d’équipes, le classique. Comme d’habitude, je vais en présenter quelques-unes, sans ordre précis. Si vous souhaitez une photo d’une page d’équipe en particulier, n’hésitez pas à me le faire savoir pour que je vous l’envoie.

Mon affection pour les cancres, les comédies et les tragédies m’ont poussé à creuser essentiellement des équipes bien nazes de cette saison 92-93.

Allez, on part du suite sur du lourd, sans échauffement :

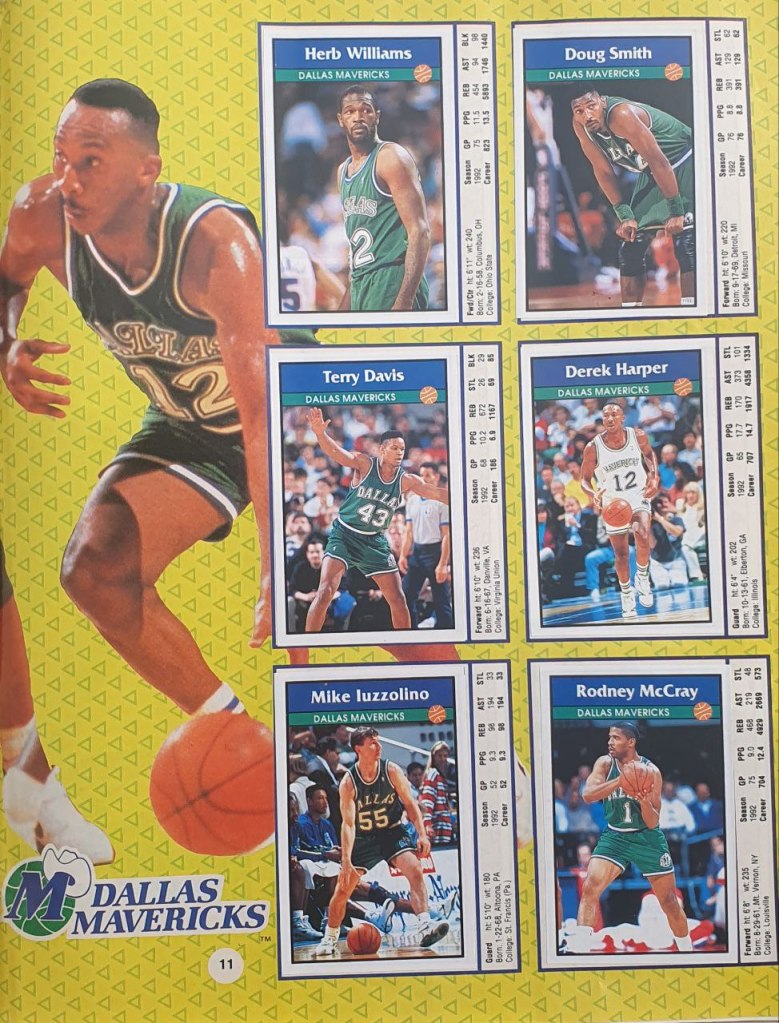

Quitte à faire une saison de merde, autant y aller à fond, non ? C’est probablement le leitmotiv adopté en coulisses par les Mavericks au début de cette saison 92-93.

Le seul joueur de niveau All-Star encore concerné par ce naufrage s’appelle Derek Harper, meneur solide et pro jusqu’au bout des ongles. Le reste ? Soit blessé (Fat Lever ratera toute la saison à cause de son genou), soit mis à l’écart (le rookie star Jim Jackson ratera 55 matchs pour un conflit contractuel), soit tout simplement pas au niveau (Donald Hodge, Walter Bond, Brian Howard…).

Revenons sur Jim Jackson, quatrième choix de la Draft 92, fruit du tanking correct de l’année précédente (22 victoires). Il aurait pu relever un peu le niveau… sauf qu’il ne signe son contrat qu’en mars 93, ratant ainsi les 55 premiers matchs de la saison ! On est alors avant l’ère des contrats rookies standardisés avec salaires garantis selon le rang. Jackson et son agent veulent plus d’argent, plus de garanties, et boycottent presque toute la saison. Un phénomène pas si rare, on le verra par la suite avec Glenn Robinson aux Bucks par exemple, comme je l’avais expliqué dans cet article, sauf que dans son cas il n’avait boycotté que deux matchs avant que la franchise ne trouve une solution. Dallas, à l’époque, à la réputation d’avoir le pire management de la ligue, et n’arrive pas à trouver d’arrangement. Quand il finit par jouer, Jackson montre qu’il a du talent, le temps de 28 matchs solides. Si Dallas termine avec 11 victoires, 7 d’entre elles ont lieu avec lui sur le terrain. Avant son arrivée : 4-57. Un des pires bilans all-time à ce stade d’une saison.

À quel point ces Mavericks étaient-ils nuls ? L’écart moyen est sans appel : -15,2 points par match. Une horreur statistique, pire que tout ce qu’on a pu voir avant ou après. C’est plus de trois points de moins que les Sixers 1972-73 (9 victoires sur la saison), et plus de cinq de moins que les Sixers 2015-16 (10 victoires au total).

Deux coachs se succéderont pour constater le carnage : Richie Adubato, viré après avoir brillamment remporté 2 de ses 29 matchs, puis Gar Heard qui récupère le gouvernail d’un navire déjà coulé.

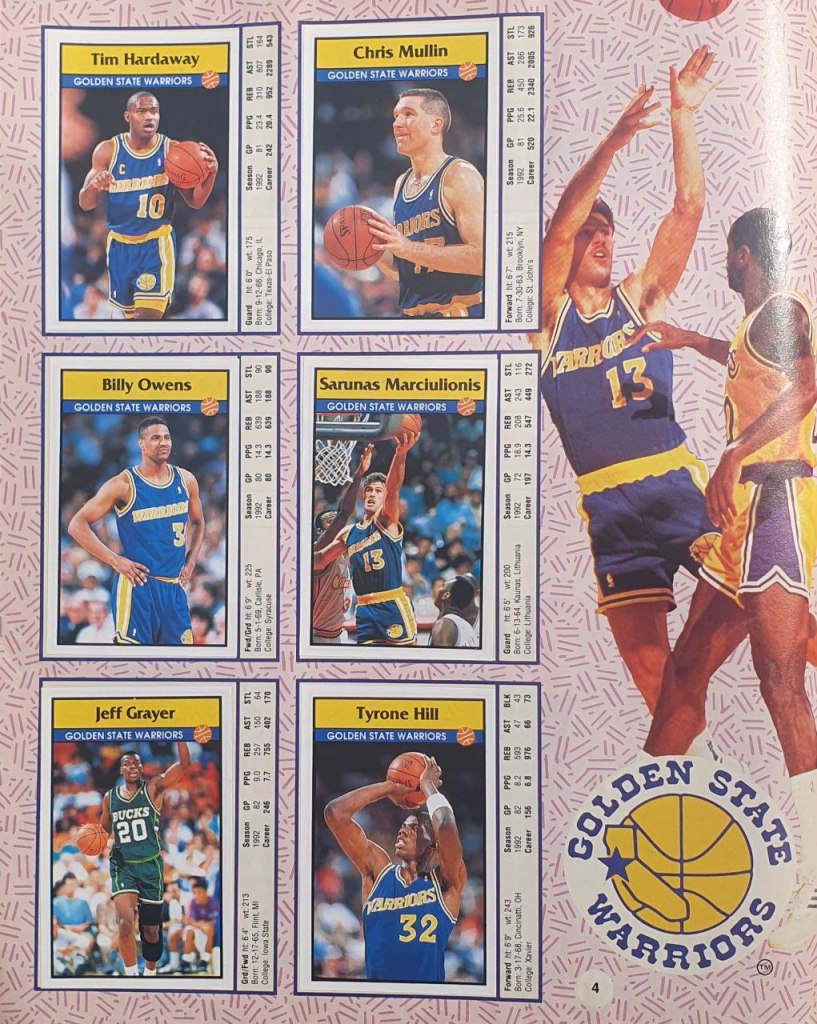

Des Warriors version Don Nelson, toujours aussi friands d’expérimentation en tout genre. Sur le banc, un certain Gregg Popovich officie en tant qu’assistant, tout comme Paul Pressey, tout juste retraité des parquets, ancien joueur de Nellie lors de ses année Bucks. Et à la Draft, la franchise mise juste : la bonne pioche avec Latrell Sprewell, arrière teigneux sorti d’Alabama, qui terminera All-Rookie 2nd Team.

Pas de playoffs au bout, seulement 34 victoires, et surtout une saison sabotée par les blessures. Mullin se déchire un ligament du pouce droit (emmerdant pour un shooteur pur…), et ne joue que 46 matchs. Marčiulionis, qui tournait à près de 19 points de moyenne l’année précédente et lorgnait sur le trophée de meilleur sixième homme, se fracture la jambe sur un footing de présaison. Il revient pour une trentaine de matchs, avant de devoir tout couper à cause d’une tendinite au tendon d’Achille. Billy Owens, sophomore prometteur, plafonne à 37 matchs à cause d’un genou capricieux. Et Tim Hardaway, de son côté, commence à entrer dans le dur avec ses articulations : 16 matchs manqués… et une saison blanche à venir dans la foulée.

Ce sont finalement les deux rookies, Sprewell et Byron Houston, qui tiennent le plus souvent leur rang sur l’ensemble de l’exercice.

Mullin et Hardaway sont tout de même sélectionnés pour le All-Star Game (Mullin ne jouera pas, blessé), et Tim est élu dans la All-NBA Third Team. Saison de merde.

Des Sixers new look, mais surtout new look par défaut. Sir Charles a fait ses valises direction Phoenix, futur finaliste, et Philly récupère en échange Jeff Hornacek, Andrew Lang et Tim Perry. Sympa, mais un peu léger. Nouveau coach aussi, avec Doug Moe, apôtre de l’attaque tous azimuts pendant une décennie à Denver. Mais ici, pas de Nuggets high tempo ni de run and gun vintage : l’effectif est moyen, les ambitions encore moindres. Le mot d’ordre, c’est reconstruire.

Contrairement aux Warriors, minés par les blessures, ce sont ici les limites pures et simples du roster qui plombent la saison. Moe n’arrive pas à faire passer ses idées, l’attaque ne décolle jamais vraiment, et la défense est aux fraises. À sa décharge, Moe signe pour cinq ans avec l’idée de coacher Barkley. Deux mois plus tard, Barkley n’est plus là. Et Moe, lui, ne finira même pas l’année : viré après 56 matchs, avec un vilain 19-37 dans la musette, dont une humiliation de 56 points contre les modestes Kings.

La salle du Spectrum sonne vide. Philly est avant-dernier en taux de remplissage cette saison-là. Et comme un clin d’œil un peu cruel, le 28 mars 1993, lorsque Barkley revient avec les Suns, il a droit à une standing ovation… tandis que les Sixers, eux, se font siffler à l’annonce du cinq de départ. Phoenix l’emportera, bien sûr.

Dans ce marasme, le highlight sera sans doute cette victoire en triple-prolongation face au Heat, en début de saison. 129-128 avec des recrues au diapason : 32 points, 8 rebonds et 10 passes pour Hornacek, 18 points, 20 rebonds, 5 contres pour Lang.

Mais l’ensemble ne mènera nulle part. L’été suivant, c’est déjà l’heure du grand ménage : Gilliam, Hawkins, Lang, Ron Anderson, Manute Bol… tout le monde (ou presque) prend la porte. Projet avorté. La tentative de reconstuction se fera autour de Baby Barkley : Clarence Weatherspoon, le rookie étant l’une des rares satisfactions de la saison, élu dans la All-NBA 2nd Team.

La saison 92-93, c’est tout simplement la pire des Bullets depuis leur déménagement à Washington en 1974. Avec 22 petites victoires, la franchise signe là le plus mauvais bilan de Wes Unseld en tant que coach, lui la légende locale. En poste depuis 1988, le monument s’effrite sur le banc.

Sur le terrain, c’est le désert. Pervis Ellison, censé être la pièce maîtresse (et ancien numéro 1 de la Draft 89), commence bien, mais se flingue le genou. Résultat : plus de 30 matchs sur la touche. Pour le remplacer ? Charles Jones, pivot vétéran incapable de mettre un panier.

Et puis il y a le cas Ledell Eackles. Preuve que les problèmes de poids ne datent pas de Zion ou du génie slovène. Arrière scoreur, deuxième tour de draft en 1988, Eackles avait bien suppléé Jeff Malone au début. Mais les kilos se sont vite invités à la fête. Trop même. Clause de poids dans le contrat, camp d’entraînement raté, suspension pour toute la saison 1992-93. Radical. Pendant ce temps, la rotation arrière bascule sur Rex Chapman et LaBradford Smith. Pas vraiment gâtés non plus : Chapman se tord la cheville et rate plus de 20 matchs.

Michael Adams, petit meneur All-Star l’année passée, ne retrouve pas son niveau, et ses suppléants sont deux rookies encore trop tendres : Brent Price et Doug Overton (qui rate quasiment la moitié de la saison après une fracture du pouce).

Le rayon de soleil vient de Tom Gugliotta, pick n°6 de la Draft 92, et belle surprise de la saison. L’ailier-fort sort de NC State avec la brosse haute et l’allure d’un commercial en Citroën C4. Il s’installe direct dans le cinq, avec 81 titularisations, et frôle le double-double de moyenne : 14,7 pts – 9,6 rbds – 4 pds – 1,7 int, ce qui lui vaut logiquement une place dans la All-Rookie First Team.

Le petit événement de la saison sera celui que tout le monde a pu découvrir grâce à The Last Dance. 19 mars 1993, Chicago Stadium. LaBradford Smith claque 37 points à 15/20 au tir sur la tête de Jordan, pendant que MJ shoote à côté (9/27). Chicago gagne quand même, bien sûr. Le good game, Mike, glissé par Smith à l’oreille de MJ, est entré dans l’Histoire, fictive ou non.

Année de transition à Milwaukee. Nouveau GM, nouveau coach… et c’est la même personne : Mike Dunleavy, qui récupère les pleins pouvoirs à la façon d’un Don Nelson avant lui. Sur le papier, c’est audacieux. Problème : qui va mettre des paniers dans cette équipe rajeunie ?

Car la saison commence par une grosse tuile : le dos de Moses Malone. Seulement 11 matchs disputés, alors qu’il sortait d’un exercice 91-92 plutôt costaud : 82 matchs, quasi double-double de moyenne à 37 balais. Derrière lui, c’est le vide. Frank Brickowski, jusque-là ailier-fort, glisse au poste 5. Et comme les options derrière s’appellent Danny Schayes ou Fred Roberts, plus tellement verts, autant dire qu’il faut bricoler.

Bricoleur, Brick l’est. 13 tirs par match, un rôle élargi, et au final sa meilleure saison en carrière : 16 points, 6 rebonds. En attaque, il est épaulé par Blue Edwards, auteur lui aussi de son pic statistique avec 17 points de moyenne. On les aime bien tous les deux. Mais en 1993, à l’Est, si ton duo offensif c’est Brickowski–Blue Edwards, tu sais d’avance que les playoffs tu les verras en carte postale.

À l’arrière, la jeunesse prend le pouvoir. Todd Day (n°8 de la Draft) et Lee Mayberry (n°23) débarquent en binôme depuis la fac d’Arkansas. S’ils alternent le bon et le très flou, une bonne surprise émerge : Eric Murdock, meneur sophomore échangé depuis le Jazz, s’impose vite comme le boss du backcourt. 14,4 pts – 7,6 ast – 2,2 stl, et une deuxième place au trophée de la Meilleure Progression, juste derrière Mahmoud Abdul-Rauf.

Bilan final : 28 victoires – 54 défaites. Pas de playoffs, pas vraiment d’étincelle.

Bonus anecdote :

C’est lors de cette saison, le 14 avril 93, que Don Calhoun, simple spectateur à un match Bulls-Heat, entre sur le parquet pendant un temps-mort et rentre cet Ave Maria de l’autre bout du terrain. Jackpot : un million de dollars à la clé. Problème, il a joué au basket universitaire — ces rats d’assureurs refusent de payer. Les sponsors prennent le relais et Calhoun touche finalement 50 000 $ par an pendant 20 ans.

Laisser un commentaire