I played with an angry, emotional chip on my shoulder and a hole in my heart. My worst personal trait, by far, is that I expect everyone to care as much as I do, about everything, and it is both terrible and unfair. My life has been about trying to figure out my limitations and I know them quite well. Once you find out what they are, it really gives you a chance to find your niche.

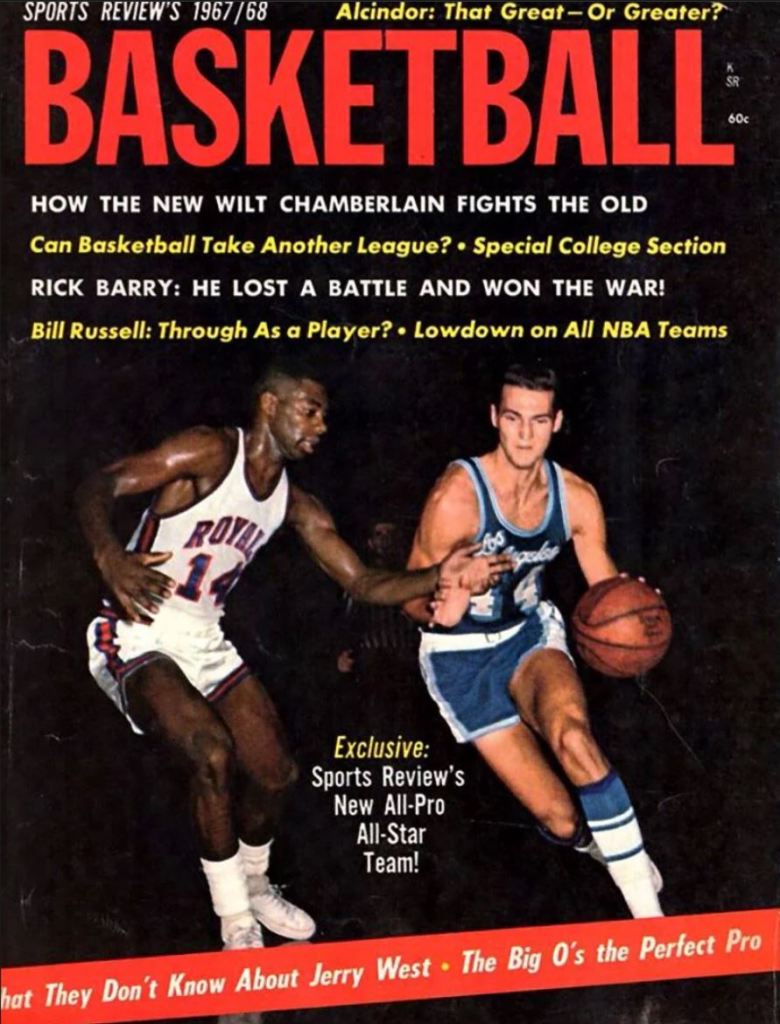

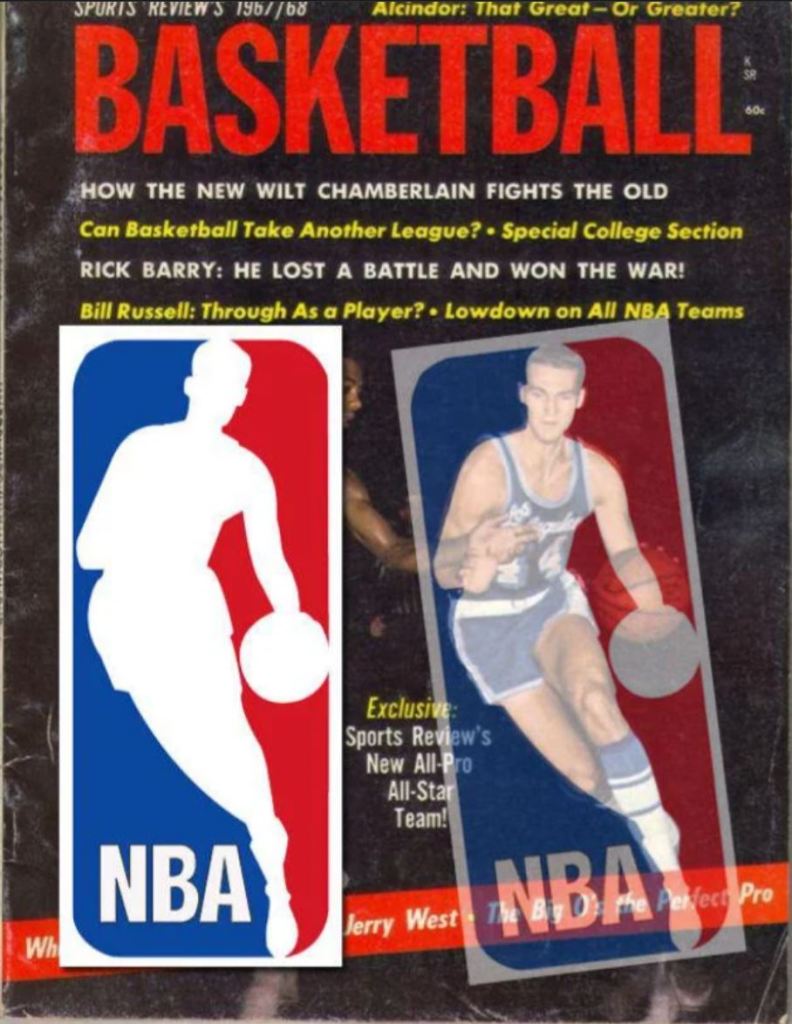

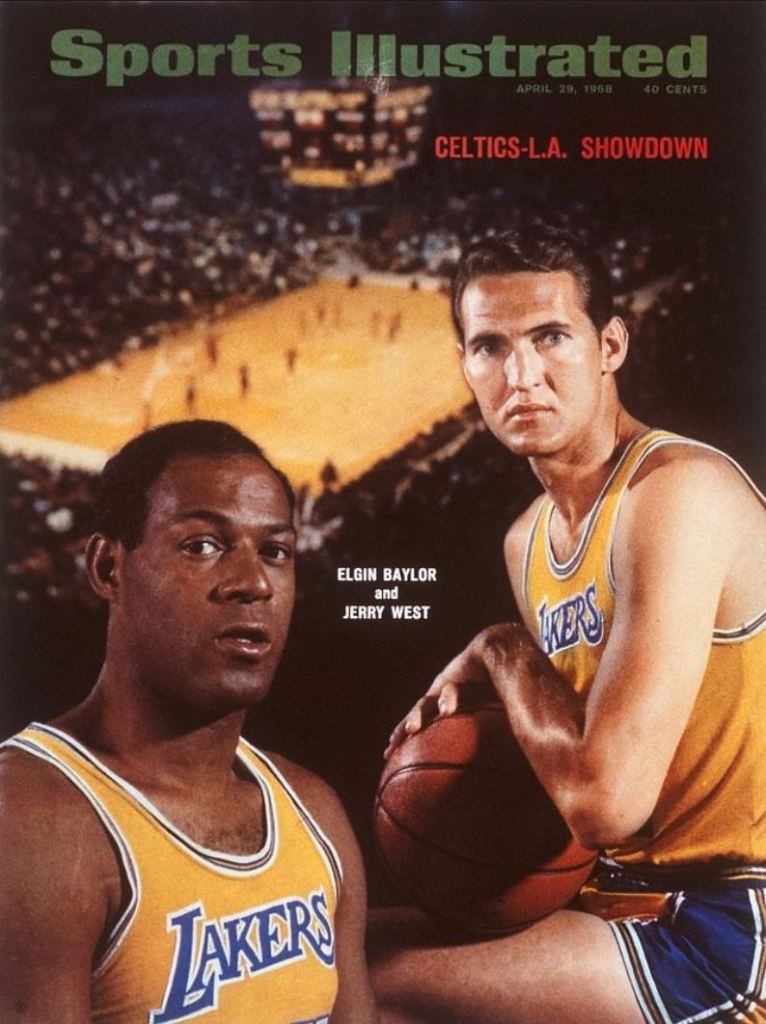

Tout amateur de NBA connaît à peu près, au moins dans les grandes lignes, Jerry West : The Logo, Mr. Clutch, la rivalité Lakers-Celtics des sixties, les 69 victoires et le titre de 1972, 14 sélections All-Star en autant d’années de carrière, 12 fois All-NBA, 5 fois All-Defensive… une triple intronisation au Hall of Fame (cas unique), sans oublier près d’un quart de siècle comme dirigeant, avec les succès que l’on connaît. On connaît en revanche beaucoup moins l’homme en civil.

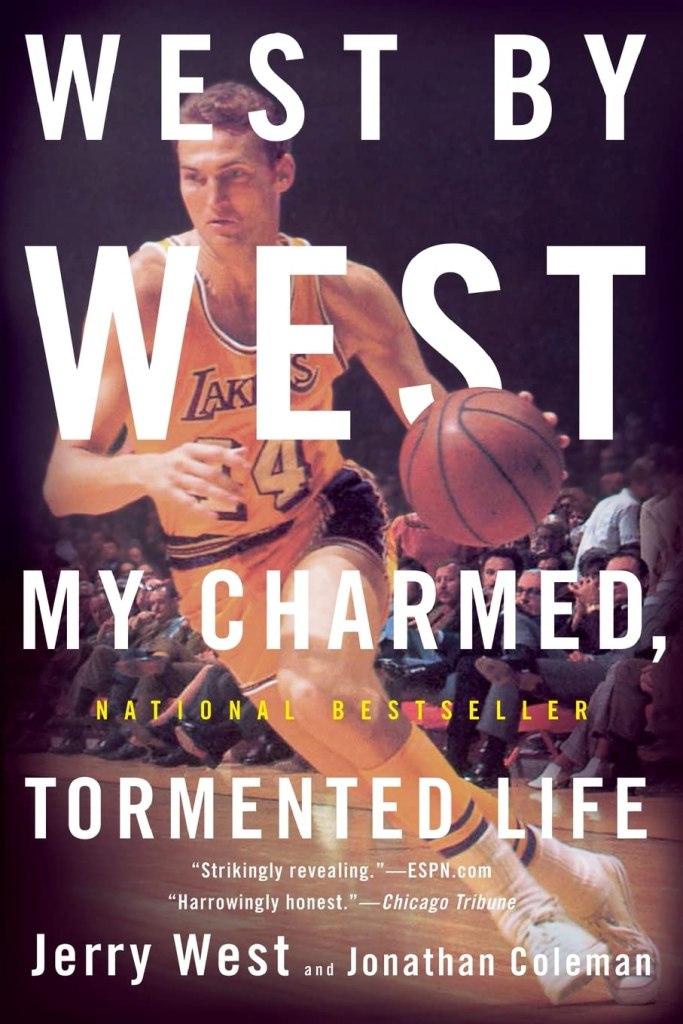

Son autobiographie, parue en 2011 et coécrite avec l’écrivain Jonathan Coleman, avait été classée parmi les indispensables par la presse américaine. Je la découvre sur le tard et comprends vite que je ne lis pas une autobiographie standard : le sous-titre My Charmed, Tormented Life n’est en rien exagéré.

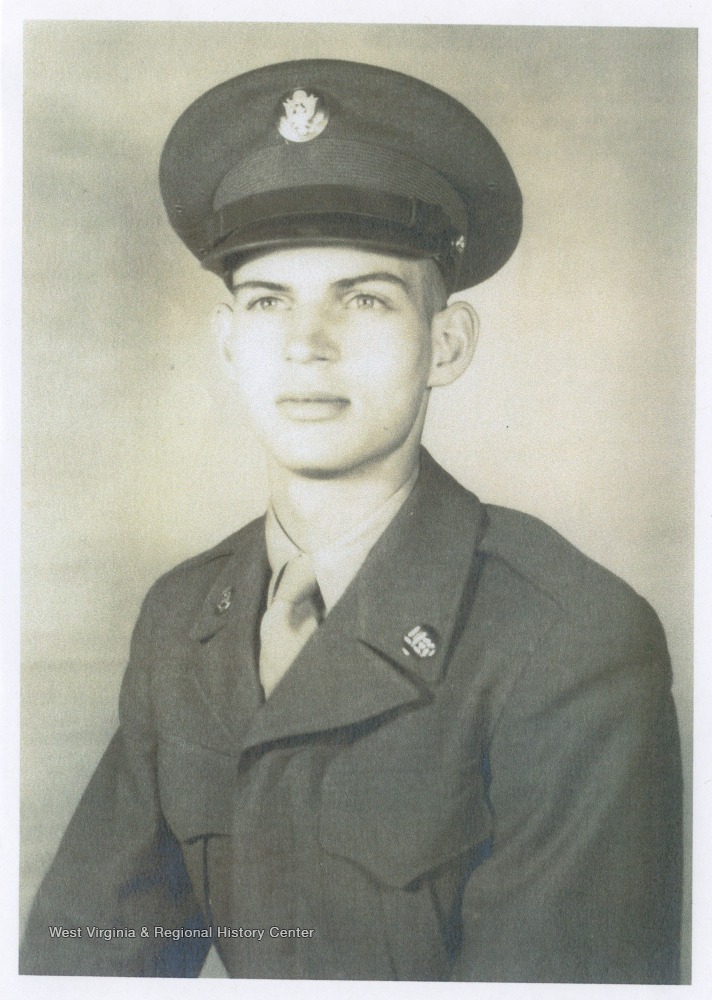

Jerry West n’était pas seulement un immense joueur. C’était une figure d’élite : une âme torturée, névrosée, lucide sur la singularité de sa personnalité, flirtant en permanence avec la dépression. Son enfance fut angoissée : isolé, ne mangeant pas à sa faim, il perdit tragiquement son frère aîné, en 1951 pendant la guerre de Corée et subit la violence d’un père volage. Il passe plusieurs nuits, fusil chargé sous le lit, prêt à se défendre si son père allait trop loin.

Jerry West a tout pour être adulé, mais passe le plus claire de son temps à expliquer pourquoi il ne s’aime pas lui-même. Ses activités en dehors du terrain consistent à s’éloigner le plus possible des humains. Lecture d’ ouvrages sur la guerre ou la mythologie comparée, documentaires animaliers. On est à mille lieues de l’autobiographie formatée, boîte à souvenirs et anecdotes croustillantes. Ici, l’ambiance est lourde, pesante. West est hanté par la guerre, ne connaît jamais la joie, toujours à fleur de peau, sur la ligne de flottaison de la dépression. Lucide, il se définit comme un fataliste.

In terms of the neurotic anguish Campbell writes about (Joseph Campbell, le mythologue américain, ndlr), I don’t think neurotic applies to me, I really don’t. Superstitious, yes. Odd, no doubt. Experiences and suffers anguish, most definitely. But neurotic? No. I’m not Woody Allen, for Christ’s sake.

Le premier tiers du livre achevé, on a à peine lu quelques lignes sur le basket, et l’on comprend que West n’est pas le quidam moyen croisé au coin de la rue. Le personnage est profond, subtil, perturbant. L’exact opposé d’un Charles Oakley et de son autobiographie insipide dont je vous parlerai peut-être ici si le courage m’en prend. L’ouvrage est également en parfaite opposition avec l’aspect soporifique des livres de Roland Lazenby (qui a notamment écrit sur West, mais aussi Jordan, Magic et Kobe). On en ressort marqué.

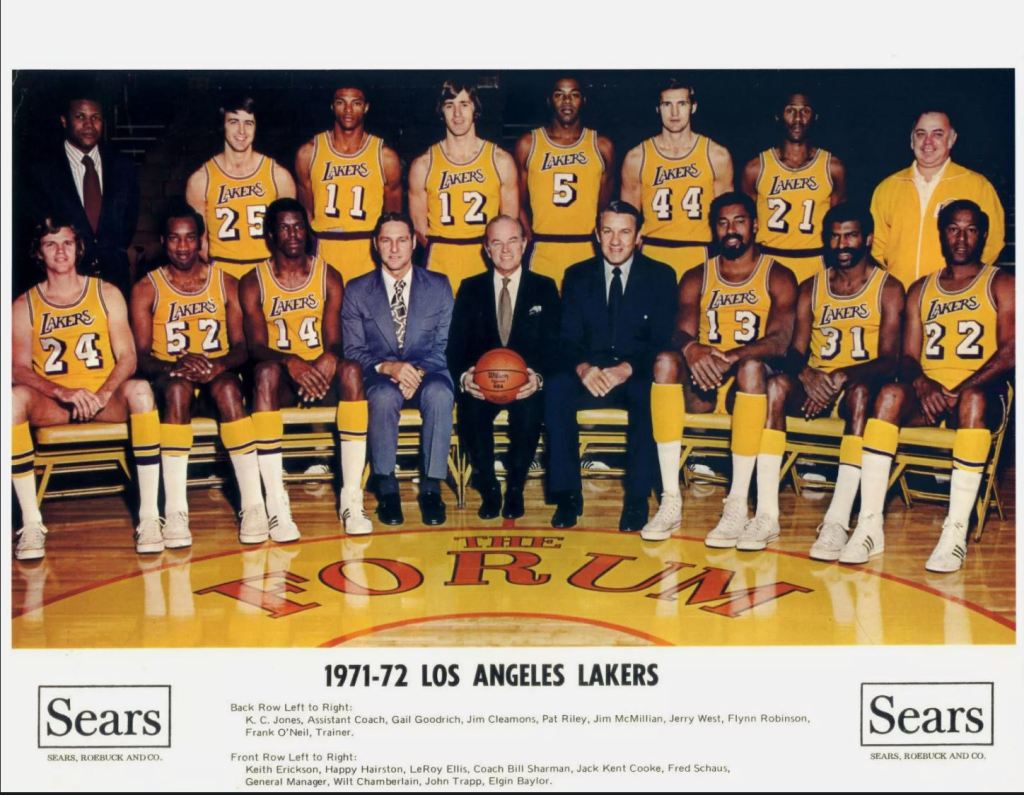

Heureusement, ça parle quand même basket. Mais la partie “joueur” à proprement parler (le Final Four NCAA 1959 avec West Virginia, la médaille d’or aux JO de Rome en 1960, puis ses quatorze saisons aux Lakers) ne prend finalement pas tant de place que ça dans le livre. On retient tout de même plusieurs belles pages, notamment celles sur sa relation avec son coéquipier et ami Elgin Baylor, “the first player to really play in the air, the forerunner to Julius Erving and Michael Jordan”, ou encore les six finales perdues face aux Celtics dans les années 60. Il revient aussi sur ses différents rôles sur le terrain : scoreur ultime dans un premier temps, puis davantage playmaker (meilleur passeur de la saison lors du titre NBA de 1972). Il revient longuement sur sa relation conflictuelle avec Jack Kent Cooke, le propriétaire des Lakers à partir de 1965, qui ne ressort pas grandit de ce livre. Un chapitre est consacré à Wilt Chamberlain dont il casse un peu le mythe de l’homme aux mille conquêtes, et décrit un homme profondément solitaire.

Sur sa carrière de joueur :

I was relieved to have won one championship, but had hoped for more, much more. That’s the raw, unvarnished truth. That feeling of having been a prince far more than a king continues to gnaw at me. I dislike the color green. I rarely go to Boston. Is this, any of this, in any way rational ? No, of course it isn’t, but then again, neither am I.

Les aspects terrains et anecdotes compensent le côté éprouvant de certaines introspections. Il raconte l’enfer que lui faisait vivre Pat Riley à l’entraînement :

His main job on the Lakers, as outlined by Fred Schaus (coach des Lakers de 1960 à 1967 et ancien joueur des Pistons dans les années 50), was to beat the hell out of me in practice (but not kill me, as he often tried to do)

Sur son court passage en tant qu’entraîneur (trois saisons aux Lakers, de 1976 à 1979), West reconnaît qu’il était trop jeune et beaucoup trop exigeant pour le poste. Les résultats restent corrects (trois campagnes de playoffs en trois saisons) car il reprend une équipe qui n’a pas vu les playoffs depuis deux ans. À peine nommé entraîneur, il choisit sans hésiter Jack McCloskey comme assistant pour la défense, et surtout Stan Albeck pour l’attaque, car paradoxalement West n’avait aucune idée de la manière de faire jouer son équipe offensivement, lui le génie balle en main sur le terrain. Trois saisons sans coup d’éclat chez des Lakers cherchant à se construire autour de Kareem Abdul-Jabbar, une équipe moyenne, ne sachant pas encore que son salut arrivera quelques mois plus tard avec l’étincelle Magic Johnson.

I was so hard on the players, particularly verbally, so hard. To this day, I feel bad about the horrible way I treated them (especially Brad Davis and Norm Nixon). […] Whenever I think about Kareem Abdul-Jabbar, I regret the way I dealt with him as a coach. I feel bad that I said he didn’t play hard enough. […] When I think about players, I primarily think about their basketball IQs. I think about what kind of play a player will make when the game is on the line. About whether he will be more precise, be less likely to make mistakes.

Car s’il est reconnu comme étant un des joueurs les plus élégants de l’histoire, il ne faut pas oublier qu’il était une véritable ronce sur le terrain. En fin d’ouvrage, il publie la liste de ses différentes blessures au cours de sa carrière, cela représente trois pages entières. Il s’est notamment fracturé neuf (oui, neuf fois) le nez.

Être soft sur un terrain est l’une des choses qu’il ne supportait pas, et l’un des reproches fréquents qu’il faisait à certains joueurs lorsqu’il était GM. Notamment au jeune James Worthy, pourtant excellent dès ses débuts. Une attitude trop nonchalante ou douce pouvait conditionner une prolongation. C’est pourtant West lui-même qui empêchera de toutes ses forces en 1986, et alors que le deal était acté dans son dos par Magic et Jerry Buss (propriétaire des Lakers à partir de 1979) le transfert de ce même Worthy aux Pistons contre le choix de draft Roy Tarpley et Mark Aguirre des Mavericks (grand ami de Magic). De l’aveu de tous (plusieurs témoignages figurent dans l’ouvrage), s’il y a bien une chose que West ne supportait pas, ce sont les intrigues, les cagoleries et les coups fourrés. Et autant dire qu’avec Magic joueur et le président Buss, il a du désamorcer quelques coups de Trafalgar.

On apprend, toujours concernant Worthy, qu’il était le premier choix du Panathinaikos en 1994, mais qu’ayant refusé l’offre pour finalement prendre sa retraite, les Grecs s’étaient « rabattu » sur Dominique Wilkins.

J’ai pris ici l’exemple de James Worthy, mais West développe dans le livre ainsi tout un tas d’histoires, anecdotes, conflits, avec les joueurs de la période Showtime, que ce soit Byron Scott, Magic bien évidemment, mais aussi Kurt Rambis et bien d’autres.

La partie du livre sur sa vie de dirigeant est la plus croustillante à mon goût. Car West y est très loquace, plus direct et surtout assume tous ses choix, expliquant beaucoup de ces derniers, que ce soit des nominations de coachs, des transferts ou des choix de drafts (comme le fait de prendre James Worthy en 82 au lieu de Dominique Wilkins ou Terry Cummings, ce qui était contre-intuitif à l’époque, Wilkins étant un bien meilleur scoreur et Cummings un bien meilleur rebondeur et défenseur).

Un chapitre entier est consacré à l’été 1996, celui du recrutement casse-tête de Shaquille O’Neal et la draft de Kobe Bryant. Il revient sur les transferts difficiles d’Eddie Jones et de Nick Van Exel, sur la lourdeur d’un Glen Rice et sur sa relation, initialement excellente, avec Jerry Buss, le propriétaire, qui finit petit à petit par s’étioler ; ou bien sur celle avec Phil Jackson, qui, dès le début, fut des plus compliquées, et mena en partie à la fin de son aventure avec les Lakers, juste après le titre de 2000. De belles pages sur Chick Hearn (le premier à l’appeler Mr. Clutch), Mitch Kupchak et bien d’autres. Des choses que l’on avait déjà pas mal abordé dans l’article sur le livre de Jeff Pearlman.

La suite se passera du côté de Memphis, où il considère avoir passé quatre excellentes années sur ses cinq chez les Grizzlies. Dirigeant de l’année en 2004 (et Hubie Brown, entraîneur de l’année pour sa dernière sur le banc) :

I made a number of mistakes in Memphis : drafting Drew Gooden instead of Amar’e Stoudemire was one; signing Brian Cardinal for the midlevel exception was another—but I was fortunate enough to bring to the team its second future star in Rudy Gay. (Pau Gasol had been Rookie of the Year in 2002, the year before I arrived, but he suffered a major injury that prevented him from playing for the Grizzlies in the same consistent, passionate way he had played for Spain.) That meant trading one of my favorite players on the Grizzlies—Shane Battier, who also did so many good things in the community—which was not an easy thing to do. Shane was a very solid player and a great defender but he was not a star, and a team needs at least one, and ideally two. It may not have been a popular move but it was the right decision.

Pour terminer je ressors cette citation que j’avais noté, que Jerry raconte lors d’un débat avec l’un de ses fils en voiture, sur quel joueur NBA serait le plus sous-évalué :

John Stockton was perhaps the most underappreciated player ever to play the game. And that as much as I admired Larry Bird as both as player and a competitor, I wasn’t sure Rick Barry hadn’t been just as great. Because Rick seemed to be so disliked personally, I dont think he got the acclaim he deserved professionally.

Mort en juin 2024 à l’âge vénérable de 86 ans, Jerry West nous aura donc laissé ce témoignage capital pour tenter de le comprendre. Le récit d’un champion qui, pourtant, ne connut jamais le bonheur ni le plaisir simple du terrain, rongé par une culpabilité sourde et un degré d’exigence intime presque pathologique. Un homme complexe, torturé, et pourtant une figure de commandeur comme sa vie de dirigeant pendant un quart de siècle l’a démontré. L’aspect basket vient soulager bien des passages d’un fatalisme assumé et décontenançant lorsqu’on attaque l’ouvrage. La grande découverte de ce livre, c’est la trempe d’homme qu’était Jerry West. En d’autres temps, je l’imagine bien général d’armée, sorte de Marc Aurèle ou l’un de ces commandeurs insomniaques, animés d’une force intérieure. Un homme d’élite ne profitant jamais vraiment de sa supériorité évidente, stratège habité un peu barré qui ne se complaît que dans la tragédie. Livre capital.

Laisser un commentaire